top of page

前橋市

M-1号墳とその他

復元された帆立

赤城山の南の麓、丘陵性台地に分布する大室古墳群に属する帆立貝型墳で、調査後に復元整備されました。しかしながら現状、見るも無残に墳丘は凹凸に穴だらけとなってます。

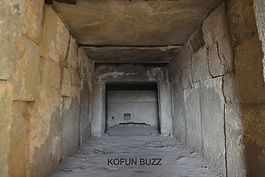

墳丘は、墳丘長35.2mを測り、円筒埴輪、大刀、盾、靱、馬、家、翳などの形象埴輪が樹立されていました。また、周囲には周溝が巡る。埋葬施設は、ほとんどの石材が抜き取られていたようですが、輝石安山岩の割石で構築された両袖式の横穴石室と判明してます。石室は、焼土と炭化物がまとまって確認されていることから、炭窯のようなものに二次利用されたと考えられます。

出土遺物は、鉄斧、鉗子、鉄鏃、小刀、土師器杯が出土。築造年代は、6世紀後半と推定。

中二子古墳

大室古墳群最大

赤城山の南の麓、丘陵性台地に分布する大室古墳群に属する前方後円墳で、4基ある前方後円墳の中でも最大規模を誇ります。

墳丘規模は、墳丘長111m、後円部径65.8m、前方部幅78.8m、高さ14.8mを測り盾形の二重周溝を含めると全長170mにも達します。2段築の墳丘と北側中堤には葺石が施されてました。埋葬施設は、未調査ですが後円部南側に横穴石室が推測されます。

中堤の内外縁、墳頂、墳頂下段テラス多くの円筒埴輪列が確認されてます。北側の中堤には、線刻による人物円筒埴輪が出土。ほか盾持ち武人埴輪は、中堤南側半分に並べられ、器財型埴輪は墳頂、人物、盾形埴輪は後円部南側の中堤上に確認されてます。埴輪の胎土は大きく分けて2種類に分類され、一方が藤岡市の本郷埴輪窯から供給されたと考えらる。築造年代は、6世紀の後半と推定。

前二子古墳

盛りだくさんの出土品

赤城山の南の麓、丘陵性台地に分布する大室古墳群に属する前方後円墳で、イギリス政府外交官アーネスト・サトウによって調査されたことでも有名です。また、崇神天皇第一皇子である豊城入彦命の墳墓である可能性が指摘され、東側数百メートルの所に位置する梅木遺跡(豪族居館)との関連性も推測されます。

墳丘規模は、墳長93.7mを測り、2段築成で上段にのみ葺石が確認される。周囲には、二重の周溝が巡り、周溝を含めた全長は148mにも達する。墳丘下段テラス、墳頂、外提両端には円筒埴輪列が配され、形象埴輪である人物、盾型埴輪は、後円部墳頂部に、人物、盾形埴輪は下段テラスに設置されてました。埋葬施設は、安山岩と凝灰岩を使用した両袖式の横穴石室で、全長13.8mを測ります。玄門部には楣石と梱石の間を扉石で塞ぐ構造を備え、石室内はベンガラにより赤彩が施されている。

出土遺物は、鏡、装身具、武具、馬具、農工具、土師器、須恵器、土師器と充実した多くの出土品が確認されている。築造年代は、6世紀の初頭と推定される。

宝塔山古墳

仏教文化の受容か

利根川の西岸、前橋台地上に位置する大型方墳で総社古墳群に属します。東側120mほどに同じく方墳の蛇穴山古墳が隣接する。なお、墳丘の一部は、秋元氏歴代の墓域となっている。

墳丘規模は、一辺66m、高さ12mを測り、18mほどの周溝が巡る。埋葬施設は、南西方向に開口する切石切積した全長12.04mの複室構造両袖式横穴石室で、壁面には漆喰塗布も確認される。玄室には、輝石安山岩製の長さ2.3m、幅1.3m、高さ1.33mの刳抜式家形石棺が安置されています。棺蓋には、長辺2ヵ所ずつ、短辺に1ヵ所ずつの縄掛け突起が施される。そして、特徴的なのは脚部の4辺に格狭間が刳り抜かれ仏教文化の影響を見ることができます。

築造年代は7世紀中葉と推定。総社古墳群の3基の大型方墳(愛宕山・宝塔山・蛇穴山古墳)は、古墳時代末期の上毛野地方で、ヤマト王権との強いつながりを背景とし、総社地域が中心的役割を担ってきたと考え得る重要な存在と考えられます。

後二子古墳

犬猿の仲なのに?

赤城山の南の麓、丘陵性台地に分布する大室古墳群に属する前方後円墳で、公園内に整備保存されてます。

墳丘規模は、全長85m、後円部径48m、高さ11.1m、前方部幅59.5mを測ります。2段築成の墳丘には、多くの円筒埴輪列が並べられ、盾形の周溝が巡っていました。埴輪は、下段のテラスと墳頂部に配され、主に北側に大型の円筒埴輪、南側に小型の円筒埴輪が確認されてます。なかには、親子猿や犬の小像が貼付されていたというユニークなものも見られます・

埋葬施設は、南に開口する半地下式の両袖型横穴式石室で、全長9.42mを測ります。特に墓道は、全長12mと長大で、葬送儀礼に使われたと考えられる柱穴も確認されてます。副葬品として、金環、武器、馬具などが出土。築造年代は、6世紀後半と推定されます。

総社二子山古墳

ふたつの石室

利根川の西岸、前橋台地上に位置する前方部を西方向に向ける前方後円墳で、総社古墳群に属します。

墳丘規模は、墳丘長89.9m、後円部径44.2m、高さ7m、前方部幅60m、高さ8mを測り、群中最大規模を誇ります。墳丘は2段築成に葺石や埴輪が認められ、周溝が巡っていました。

埋葬施設は、前方部と後円部に横穴式石室が開口する。後円部石室は、榛名山二ッ岳噴出の角閃石安山岩を使用した五面削りの切石を互目積みにした両袖式の横穴石室で、全長9.4mの群馬県内最大級となる。現在、埋没して見ることが出来ない。前方部石室は、自然石を乱石積みした全長8.76mの石室で、後円部石室より規模が小さく、趣が異なります。使用石材、加工の点から、前方部石室が先行し、後続して後円部石室が構築されたと考えられる。

出土遺物は、前方部石室から頭椎大刀、鉄刀、刀子、勾玉、鈴釧、瓶、脚付長頸坩が出土する。築造年代は、6世紀末と推定される。

bottom of page