top of page

大津市

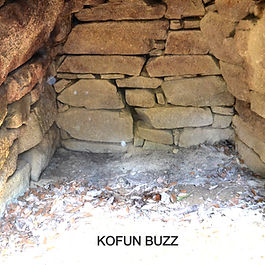

唐臼山古墳

小野妹子の墳墓

志賀丘陵の湖岸に面した頂部に位置する古墳で、近江ほぼ全域を見渡せる眺望にあります。

明確な墳丘は確定しておらず、葺石、列石なども認められない。埋葬施設は、全長5.45m、幅1.6m、高

さ1.21mの大きな箱式石棺状の石室石材が露出しています。各石材は、1.5×2.5mほどの扁平な板石を使用し、奥壁1枚、東側壁3枚、西奥壁3-4枚、天井石4枚前後で構成され、石室入口の形状は、不明です。

出土遺物は、土師器片、須恵器片が出土。須恵器の杯身、杯蓋から京都市幡枝瓦窯跡と類似しているという事から7世紀前葉と推定される。

被葬者は、小野一族の高官の墳墓として間違いないと思われますが、小野妹子とする伝承は江戸時代以降の説となるため新しく、不確定要素が強いと考えられます。

木の岡古墳群

陵墓参考地の古墳群

比叡山系から琵琶湖に向かってのびる木の岡丘陵または大宮川北側の平地に分布する前方後円墳1基、帆立貝式古墳1基、円墳5基から構成される古墳群です。

丸山古墳(本塚)は、全長73mの帆立貝式古墳で、2段築成、葺石が認められるが、埴輪は確認されていない。墳頂平坦面は、径2.45m、段築幅は3mほどを測ります。天智天皇皇后とする伝承があり、陵墓参考地に治定されている。当古墳の東側に�は、ほ号墳(新塚古墳)、い号墳(御前塚古墳)、ろ号墳(首塚古墳)である円墳が隣接する。

茶臼山古墳は、全長84mの前方後円墳で周溝、葺石、埴輪が認められます。当古墳の前方部側には、かつて全長40m、後円部径21m、高さ2.5m、前方部幅10m、高さ1.5mを測る前方後円墳が存在していました。

さらに平野部には、車塚古墳、鹿道古墳の2基の円墳が分布しています。鹿道古墳だけは、陵墓参考地を唯一外れている。

福王子古墳群

福王子神社境内に分布

琵琶湖の西岸、滋賀丘陵や扇状地には数多くの古墳が群集しており、小野から皇子山に至る古墳総数が1000基に達するものと考えられている。当古墳群は、これらの古墳群中の一つで、福王子神社境内に分布する14基から成る古墳群です。

墳形は、円墳と考えられているが、墳丘が流失しているため規模や外護施設については定かではない。埋葬施設は、横穴石室を主体部とし、玄室平面形が方形に近い形状しており、顕著な持ち送りにて天井部がドーム状を呈する。

出土遺物は、少なく人骨、土師器、須恵器、刀子などが出土。築造年代は、6世紀代と推定され、各古墳ともに多少の幅があります。(1号・2号・6号・8号墳の各古墳詳細は別掲載)

国分大塚古墳

前後に横穴石室

瀬田川の右岸、東海道新幹線と名神高速道西宮線に挟まれた大津市国分の住宅地に残る前方後円墳です。

墳丘規模は、墳丘長45m、後円部径32m、高さ1.75m、くびれ部幅19m、前方部幅28m、高さ1.75mを測り、葺石、埴輪は認められません。墳丘周囲には、周溝が巡っていました。

埋葬施設は、前方部と後円部に花崗岩を用いた横穴式石室が開口します。前方部石室は、羨道部が失われているため全長は不明ですが、玄室長2.9m、幅1.2~1.6m、高さ0.9mを測ります。後円部石室は、両袖式で全長6.6m、玄室長4.4m、幅2.1m~2.15m、高さ1.6m以上、羨道長2.2m以上、幅1.5m、高さ0.9mを測ります。築造年代は、6世紀中葉と推定される。

横尾山1号墳

檜山神社境内に移築

瀬田川の右岸、横尾山古墳群に属している1基です。丘陵尾根西端の最高所に分布しており、瀬田川を見下ろすことができ、隣接する20号墳と並んで最も目につきやすい位置にありました。現在は、神領にある檜山神社境内に移築されてます。

墳丘規模は、北側底部長10m、西側底部長8.5m、東側底部長7m、前面基底部長12.5mを測り、瀬田川から見上げた時に大きく見せるよう台形長方墳に近い形状を成している。また、墳丘には周溝が巡っていました。埋葬施設は、巨大な切石を用いた南に開口する横穴式石室で、玄室長2.6m、 奥壁幅1.2m、 玄室入口幅1.15m、羨道部長1.4m、羨道部幅1.13mを測ります。

出土遺物は、耳環、刀子、円盤状飾金具、鉄釘、須恵器が出土。築造年代は、7世紀代と推定される。

穴太野添古墳群

渡来人が眠る墳墓群

比叡山の東側の山麓に築かれた群集墳で、坂本から錦織にかけて分布しています。盛安寺の墓地辺りを中心に見学が出来るようになっており、説明板も設置されてます。

12号墳は、石室基底部が残っていて、玄室長2.8m、幅2.1m、高さ2m、羨道長4.2m、幅1.3m、高さ1.5mを測ります。羨門部か�ら意識的に割られた土師器甕が出土している。築造年代は、6世紀末~7世紀初頭と推定。

16号墳でも石室基底部が残っていて、玄室長3.1m、幅2.1m、高さ2.4m、羨道長6m、幅1.1-1.4m、高さ1.5mを測り、玄室と羨道一部に敷石が施されていました。また、棺台と思われる平らな石材も確認されてます。築造年代は、6世紀末と推定。

石室構造やミニチュア炊飯具などの副葬品から、渡来人系の墳墓群であると考えられています。

百穴古墳群

大伴村主氏の奥津城

比叡山の東麓、滋賀里西方の山中越の旧道沿いに分布する群集墳で、径10m前後の円墳が100基ほど存在しており、大伴村主一族の奥津城ではないかと考えられています。現在は、状態の良いものは少なく数基の横穴式石室が残っている。

横穴石室は、天井がドーム状を呈しており、花崗岩製のくり抜き式石棺が安置されているものも残っています。さらに、12号墳では、左側壁の奥壁側に側壁石材を15㎝程スライドさせて空間を作り出しており、竈を意図しているのではないかと考えられています。

古墳群からは、ミニチュア炊飯土器、土師器、須恵器、金環、銅腕輪などが出土している。築造年代は、6世紀後半~7世紀代と推定される。

桐畑古墳群

熊ケ谷古墳群

琵琶湖の西岸、滋賀丘陵や扇状地には数多くの古墳が群集しており、小野から皇子山に至る古墳総数が1000基に達するものと考えられている。当古墳群は、これらの古墳群中の一つで崇福寺や岩屋不動尊の西側裏山に分布する10基から成る古墳墳です。すぐ南側には、百穴古墳群は隣接します。

古墳群の中でも、盟主的な存在を誇るのは、一番麓にある1号墳で、径20mほどの円墳です。�主体部は、玄室天井石を失ってますが、南東に開口する巨石利用の両袖式横穴式石室で、玄室長5m、幅3.1m、高さ3.6m以上、羨道長6m、幅1.4m、高さ1.6mを測り、背の高い石室となっています。また、玄室奥壁には、お不動さんが祀られてます。

この他、西側の緩やかな丘陵には、2号・5号・7号墳で横穴石室が開口しており、持ち送りの付いた石室を見ることができます。

和邇大塚山古墳

曼荼羅山古墳群

真野川と和邇川に挟まれた低丘陵中央に、南北に細長く曼陀羅山丘陵が位置します。現在。曼荼羅山を中心として東西に琵琶湖ローズタウンが広がります。古墳群は、曼陀羅山の尾根上、斜面に築かれ、5支群117基からなる。そのほとんどが横穴式石室を主体部とする円墳で、当古墳は琵琶湖を見渡す丘陵最高所にある前方後円墳である。曼荼羅山には散策コースがあり、ローズタウンにも所々に古墳が残されていて、古墳群と街並みがうまく調和のとれた環境となっている。

墳丘規模は全長82mで、2段築成、葺石が認められ、前方部を撥型に開く古いタイプとなる。埋葬施設は、粘土槨に割竹形木棺が納められていました。

副葬品は、盤竜鏡、銅鏃、鉄剣、鉄刀、銅鏃、甲冑、硬玉製勾玉、碧玉製管玉、鉄斧が出土。築造年代は、4世紀後半~5世紀初頭と推定されます。

曼荼羅山5号・34号墳

曼荼羅山古墳群

真野川と和邇川に挟まれた低丘陵中央に、南北に細長く曼陀羅山丘陵が位置します。現在。曼荼羅山を中心として東西に琵琶湖ローズタウンが広がります。古墳群は、曼陀羅山の尾根上、斜面に築かれ、5支群117基からなる。曼荼羅山には散策コースがあり、ローズタウンにも所々に古墳が残されていて、古墳群と街並みがうまく調和のとれた環境となっている。

5号墳は、径15m、高さ5mほどの円墳で、曼荼羅山丘陵から西側住宅地内に真野北古墳公園として残されてます。奥壁が失われてますが横穴石室が鉄柵越しに見学できるようになってます。副葬品として刀、鉄鏃、ガラス製勾玉、水晶製勾玉が出土しています。

34号墳は、径11m、高さ2.5mほどの円墳で、曼荼羅山丘陵の北側、ゴルフ場フェンス沿いの林の中に位置する。埋葬施設は、玄室長3.1m、幅1.4m、高さ1.4mの横穴石室が開口します。この他にも住宅地内には、数基の古墳が残されています。

春日山古墳群1

E支群

琵琶湖の西岸、比叡山丘陵麓から派生し堅田丘陵の東端部である春日山に分布する古墳群です。古墳群は、A支群 ~ K支群の11支群にで構成され、総数200基を超えてくる大群集墳で和邇氏の墓域と考えられてます。なかでもE支群には前方後円墳2基を含み計30基を超え、国指定史跡とされている。また、周辺は県営春日山公園として市民の憩いの場となっています。

春日山古墳(1号墳)は、全長65m、後円部径32m、高さ6m、前方部長25.4m、前方部幅20m、高さ3.5mの前方後円墳で、埋葬施設は木棺直葬と推測される。もう1基の前方後円墳は、最近まで円墳とされてきた12号墳で、全長54m、後円部径27m、前方部幅15mを測ります。埋葬施設は、こちらも木棺直葬と考えられます。ほか円墳群は、横穴式石室を中心に箱式石棺、木棺直葬が一部あります。築造年代は、5世紀中頃と推定される。

bottom of page