top of page

茨木市

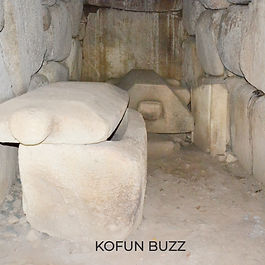

土保山古墳石棺

市立第2中学校に移築

高槻市土室の段丘平坦面に位置した円墳でしたが名神高速道路の建設に伴って発掘調査が行われ、その後、石室が市立第2中学校に移設されました。以前は土山古墳とも呼ばれる。

墳丘規模は、径30m、高さ4mを測り、葺石を備え、幅10mの周溝が巡っていました。埋葬施設は、主軸を南北にして西側に竪穴式石室、東側に武器埋納用施設としての粘土槨が確認されている。双方ともに木棺が埋納されており、粘土槨の箱式木棺は、長持ち型石棺に近い形状する。

出土遺物は、粘土槨の木棺から鉄鏃、鞍、弓矢、甲冑、鉄鎌が出土。石室の木棺から短甲、直弧文把頭、竪櫛、ガラス小玉、乳文鏡が出土。石室の木棺外から盾、鉾、鉄鏃、短甲、鉋、刀子、櫛が出土している。築造年代は、6世紀後半推定される。

新屋古墳群

宮山一帯に分布する

新屋坐天照御魂神社が鎮座する宮山一帯に分布する古墳群で、3支群30基ほどで構成される。山頂から派生する東の尾根には、15号墳・16号墳・ C号墳・ B号墳・A号墳・ E号墳などのA群が分布 。山頂から派生する南南東尾根には、第33号墳 。第14号墳・第13号墳 、第12号墳などのB支群が分布する。この両尾根に挟まれた浅い谷には、20号墳・26号墳・25号墳・24号墳などのC群が分布します。現在は、12基が残るのみとなってますが、はっきりとした墳丘は確認しずらいのが現状です。

なかでも26号墳は、径16m、高さ2mの円墳で主墳と考えられる。埋葬施設は、左片袖式の横穴石室で玄室長3.4mを測り、二体分の木棺が納められていました。出土遺物は、鉄刀、ガラス製小玉、馬具、須恵器が出土。築造年代は、6世紀後半と推定される。

隣接する25号墳は、26号墳と切合って築造されていることから、両古墳の被葬者の関係性が伺えます。

最高所にある33号墳は、石室現存長6.5mの横穴石室を主体部とする。出土遺物は、釘、ヤリガンナ、須恵器高杯、提瓶、平瓶、杯蓋、杯身、𤭯が出土している。

各古墳の築造時期は、ほぼ6C後半頃と一定しており、わずかに7C前半~中頃の古墳も存在する。

柴金山古墳

多くの三角縁神獣鏡出土

茨木市室山の丘陵先端部に位置する前方後円墳で、前方部を東に向けます。

墳丘規模は、全長102m、後円部径76m、前方部前端幅40mを測り、葺石、円筒埴輪を備えます。埋葬施設は、後円部中央に主軸に直行して平らの割石を小口積みにした竪穴式石室に割竹型木棺が納められていました。現在は、コンクリートで固められた状態となっている。

出土遺物は、棺内から舶載方格規矩四神鏡、勾玉、棗玉、管玉が出土。棺外から舶載三角縁獣文帯三神三獣鏡1面、獣文帯三神三獣鏡2面、仿製獣文帯三神三獣鏡3面、唐草文帯三神三獣鏡3面、唐草文帯三神二獣鏡1面、勾玉文帯神獣鏡1面、鍬形石、車輪石、貝輪、短甲、鉄刀、鉄剣、短刀、鏃、斧、鉇、鋸、鑿、錐、鉈、鎌、鍬、筒形銅器、石製紡錘車など多くの鏡をはじめ多種多様な出土が確認される。築造年代は、4世紀中頃~後半と推定される。

耳原古墳

二種の家型石棺

安威川と茨木川に挟まれた台地上に位置する円墳で、現在、帝人大阪研究センターが移転になっているため見学ができるかは定かではありません。

墳丘規模は、径21m(推定径30m)、高さ8mを測ります。埋葬施設は、南に開口する両袖式横穴式石室で全長13.9mを測ります。玄室には、竜山石産出の組合式家形石棺が奥壁側、手前に刳抜式家形石棺が安置され、棺内に朱が確認されている。組合式家形石棺は、蓋石と前後2枚と側石2枚と底石の計6枚が組合せ式となっています。蓋石には方形の縄掛突起が前後1ヵ所ずつ、左右に各2ヵずつの計6個が施されている。また、底石にも突起が認められる。刳抜式家形石棺は、蓋石に円形の縄掛突起が前後各1ヵ所ずつの計2個が施されている。築造年代は、6世紀後半と推定される。

将軍山古墳

将軍塚古墳西側に移築

北摂山地から南に派生する丘陵鞍部に位置した前方後円墳で、将軍塚古墳(1号墳)を含む6基の将軍山古墳群を形成していました。当古墳である将軍山古墳(2号墳)は、調査後に将軍塚古墳(1号墳)横に竪穴式石室が移築されています。

墳丘規模は、全長107m、後円部径70m、高さ13m、前方部幅44mを測り、段築、埴輪、葺石を備える。そして、前方部を南に向けていました。埋葬施設は、長さ10.14m、幅7.14mの墓壙に、結晶片岩によって積み上げられた内法長6.4m、幅1m、高さ0.8mの竪穴式石室が墳丘主軸と直交するかたちで東西方向に確認されています。

出土遺物は、鉄剣、鉄刀、短甲、硬玉製鏃形石製品、銅鏃、鉄鏃、釣針状鉄製品、玉類などが出土。築造年代は、4世紀後半と推定される。

安威古墳群

山陰地方との繋がり

安威川の右岸、丘陵尾根上に東西にわたって20基ほどが分布する古墳群です。前期から後期の古墳まで含まれ、西側の古墳の方が東側に比べ古いと考えられる。そのなかで0号墳と1号墳が調査されてます。

0号墳は、径15m 高さ2mの円墳で、群中最西端に位置します。埋葬施設は、東西に粘土槨が並列に築かれ、それぞれ割竹型木棺が安置されていました。出土遺物は、1号槨から獣帯鏡、鉄斧、鉄鏃、鉋、刀子、玉類が出土。2号槨から四獣鏡、石釧、玉類が出土する。築造年代は、4世紀中葉~後半と推定。

1号墳は、墳丘長45m、後円部部径30m、高さ5.2mの群中唯一の前方後円墳で、0号墳の北東に位置する。墳丘は、後円部が3段築成、葺石が施される。埋葬施設は、後円部中央に粘土槨が平行するが、部分的に切合いが認められ、北側の2号槨(未調査)が南側の1号槨に先行します。出土遺物は、石釧、車輪石、鍬形石、二重口縁壺、ほか大量の土器片が出土する。築造年代は、4世紀中葉~後半と推定。

古墳群の中腹にある阿為神社から善段寺1号墳(鳥取県)、大成古墳(島根県)から出土した鏡と同型の斜縁二神二獣鏡が伝わっており、当古墳群からの出土の可能性を考えると山陰地方との関連性が推測されます。

bottom of page