top of page

笠岡市

甲立古墳

墳頂で埴輪ザックザク

江の川の左岸、菊山の南東尾根上に築かれた古墳で、平成20年に発見された比較的に新しい古墳です。眼下には国道54号線が走り、北は三次市、南は広島市内に通じており、複数の河川の合流地点ともなっていることから要衝の地に位置していま��す。

墳丘規模は、墳丘長77.5m、後円部径56.2m、高さ7~8m、前方部長29m、幅30.5mの前方後円墳で、前方部を南に向けます。東広島市の三ツ城1号墳(墳丘長92m)に次ぐ県内第2位の規模を誇ります。墳丘には、葺石、段築を備え、墳頂に円筒埴輪、5基の家形埴輪などその他多くの埴輪を並べていました。

埋葬施設は、地中レーダー探査によって竪穴式石室(礫槨)のようなものが推測されている。出土遺物は、円筒埴輪、楕円筒埴輪、朝顔形埴輪、形象埴輪(家形、子持家形、蓋形、船形、甲冑)、古式土師器、小型手捏土器、須恵器が出土。なかでも子持ち家形埴輪は、完全な状態の出土ではないが、基板状の一辺に斜めの剥離跡が認められ、この部分が伏屋式家に接合する子持ち家形埴輪の子屋部になると考えられました。これは宮崎県西都市の西都原170号墳からも出土している。築造年代は、4世紀後半と推定される。

明官地古墳群

明官地廃寺裏山に分布

県内でも最古級とされる寺院の明官地廃寺の北西背後の丘陵尾根上に分布する11基から成る古墳群です。北西の尾根丘陵上には、中馬八ッ塚古墳群(11基)が位置し、両古墳群は、同一の性質を持つものと考えられている。

墳丘規模は、1号墳で径15~16mほどの円墳で最大となる。埋葬施設は、多くが横穴式石室を主体部とし、片袖式と無袖式とが存在する。また、10号墳で箱式石棺が2基、11号墳で竪穴系または箱式石棺とされる石室が確認されている。

出土遺物は、鉄鏃、鉄刀、鉄鑿、刀装具、玉類、耳環、金属製品、石製品、須恵器、土師器など、�それぞれの古墳から出土。築造年代は、6世紀後半~7世紀前半とされ、7世紀後半~8世紀初頭までは追葬が行われたことが3号・4号・6号・7号墳の遺物から推測されている。

尾津谷西古墳群

3基連ねて開口

戸島川の左岸、東側丘陵谷奥に分布する古墳群で、北方向は三次市に抜けるR37沿い、JR吉田口駅東の下小原地区から谷に入って行きます。

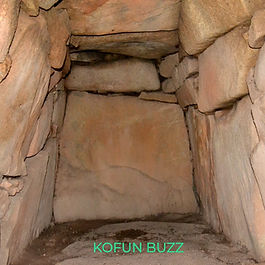

墳丘規模は、径10m前後の円墳で、横穴式石室を主体部とします。8号・9号・10号墳と3基が連なって横穴式石室が開口しています。向かって右側の8号墳は、右片袖式の横穴式石室で、奥壁が2段積み、側壁にブロック状石材をやや持ち送り積み上げてます。真ん中の9号墳は、羨道は崩壊し、小型の石室が残ってます。向かって左の10号墳は、両袖式の横穴式石室で、9号墳より大型の石材を用いており、左右非対称の側壁となっている。右側壁に大型の石材を使用し、左側壁にブロック状の石材を入り口側に近くなるほどに多く使用しています。そして、大型の閉塞石らしき板石が確認できます。

後原第2号古墳

棺床に須恵器敷く

江の川に流れ込む支流の生田川の上流域、島根県との境に近い山間部に位置する円墳で、当時山陰地域の影響を大きく受けていたことが伺える古墳である。

墳丘規模は、径11.5m、高さ2.8mを測る。埋葬施設は、東南東に開口する横穴石室で全長6.3m、奥幅1.33m、奥高さ1.6m、中央部幅1.7m、入口幅0.83mを測ります。玄室と羨道は明確な区別はなく、奥壁から4.5m手前で板状石を立て、玄室を区分けしており、他にも3~4部屋に区分けされていたと考えられる。奥壁部床面には、2枚の大きな平石と粉砕した須恵器片が敷かれていたことがわかっており、この様な例は、山陰地域に多く山陽には少ない。当地域が山陰と山陽の文化の境目であったと推測されます。築造年代は、7世紀初頭と推定される。

中馬八ッ塚古墳群

明官地廃寺に隣接

吉田盆地の南西端、北側に入り込む中馬の谷の西側丘陵端に分布する古墳群で、11基から成り、横穴石室を主体部とします。隣接して明官地古墳群が分布し、その麓には7世紀後半に火炎文軒丸瓦が出土した明官地廃寺がありました。

ほとんどの墳丘が径9~12mを測りますが、3号墳で径15m、高さ2.5~5mと最大となる。石室規模は、全長7.8m、玄室長5m、幅1.7m、高さ1.7mで南に開口する。隣接して4号墳が位置し、径13m、高さ2.5~5mを測ります。石室規模は、全長5.7m、玄室長3.8m、幅1.5mで3号墳に継ぐ規模となる。石室開口部には、3号墳に続く幅3mほどのテラスが存在します。

出土遺物は、確認されていない。築造年代は、6世紀後半~7世紀前半と推定される。

bottom of page