top of page

四国中央市

経ヶ丘古墳

天井石上部の土中から破砕壺

宇摩平野を見渡せる独立丘陵上に位置する古墳で、松山自動車道建設工事の際に調査が行われています。現在、わずかに墳丘の面影��をとどめており、社が鎮座している。

墳丘は、2段築の前方後円墳で、前方部を西に向ける。規模は、全長30m、後円部径20m、高さ5m、くびれ部幅16m、前方部長12m、幅20m、高さ4mを測ります。埋葬施設は、後円部側と前方部側中央部にあって、後円部が北に開口する両袖式横穴石室(敷石利用の石棺あり)、前方部からは緑泥片岩の箱式石棺が検出している。

出土遺物は、後円部石室から金銅冠、大刀、鉄剣、鉄製靫、鉄矛、鉄鏃、金環、玉類、馬具、須恵器が出土。前方部石棺から人骨、鉄刀が出土する。くびれ部からは、大中の甕が出土。なお、大甕の中には提瓶が入っていた甕もありました。このほか後円部石室の天井石上部の土中から破砕された大型四耳壺も検出しており、築造途中に何らかの祭祀行為が行われたものと考えられます。築造年代は、6世紀代と推定され、6世紀後半まで追葬が行われました。

宝洞山古墳群

別名「天生津古墳」

金生川の右岸、宝洞山の裾部に分布する古墳群で、3基から構成されます。1号墳は、「天生津古墳」とも言われます。南側の丘陵先端部には、向山古墳が位置している。

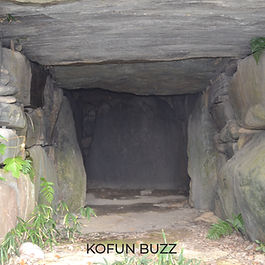

1号墳は、径20m、高さ5mほどの円墳で、周溝が巡っていました。埋葬施設は、南向きに開口する両袖式の横穴石室で全長8.5m、玄室長4.1m、幅1.8m、高さ1.9m、羨道長4.4m、幅1.3m、高さ1.5mを測ります。石室形状が向山古墳の玄門などと類似しており、何らかの関係性が考えられる。築造年代は、7世紀代と推定される。

2号墳は、径23m、高さ5mの円墳で、こちらも両袖式の横穴石室を主体部とする。石室は、開口しているが床面に土砂が堆積し埋没状態となっています。

3号墳は、径17mの円墳ですが消滅する。埋葬施設は、両袖式の横穴石室で全長8.5m、玄室長4.8m、幅2.3m、羨道長3.7m、幅1.7mを測ります。1号墳と同規模の石室を備えていましたが消滅したことが惜しまれます。

宇摩向山古墳

最後にして最大の墳墓

金生川の右岸、丘陵先端部に位置する古墳で、当該地域において最後にして最大の長方形墳です。北側丘陵には、宝洞山古墳群が分布しています。

墳丘規模は、東西70m、南北46mの長方墳で、幅5mの周溝が巡っていました。全国的に屈指の長方墳であることが近年の調査で明らかになっている。埋葬施設は、南に開口する緑色片岩を用いた横穴式石室が平行に2基開口する。西側の1号石室は、全長10.8m、玄室長3.9m、幅2.5m、高さ2.6mを測り、ほぼ完存し、立派な石室を見ることができます。東側の2号石室は、全長14.3m超、玄室高さ3.8mを測ります。1号石室より遥かに長大な石室となりますが、残念ながら現状は埋没しています。

出土遺物は、金環、銅環、勾玉、須恵器の子持坏、子持壺、平瓶が出土。築造年代は、7世紀後半と推定される。

瑞華の森古墳

端華の森古墳館�で保存

上柏町宮の上に、かつて「端華の森」と言われる塚があったが開墾が行われ、農地となっていました。近年、農道工事のため発掘調査したところ、天井石を失った横穴式石室の基底部が2基確認されました。現在は、「端華の森古墳館」として現地保存され見学施設として利用されてます。

墳丘は失ってますが、径25mほどの円墳とされます。主体部である1号石室は、西向きに開口する全長9.1mの両袖式の横穴石室で、胴張りの平面形を成し、棺床が2か所設けられています。各棺床規模は、第一棺床で長さ2.64m、高さ0.4m、第二棺床で長さ1.8m、幅0.8m高さ0.6m、幅3.0mを測ります。南側に接する2号石室は、川原石を小口積みにした全長4.3mの片袖式で、胴張り平面形を成しています。

出土遺物は、1号石室で鉄斧、鉄鏃、鉄鍬、鉄鎌、刀子、挂甲、金環、玉類、貝類、木片、鉄器、須恵器、土師器が出土。2号石室で鉄斧、鉄鏃、刀子、玉類、須恵器、土師器が出土する。築造年代は、6世紀後半と推定される。

東宮山古墳+2号石棺

妻鳥陵墓参考地

東宮山という��独立丘陵頂部付近に築かれた古墳で、「妻鳥陵墓参考地」として宮内庁管理され、第19代允恭天皇皇子木梨軽皇子の陵墓と伝わる。すぐ北側には、春宮神社が鎮座しています。

墳丘規模は、径14.6m、高さ3.3mの楕円形を成し、北東方向に前方部をもつ前方後円墳の可能性も指摘される。埋葬施設は、両袖式の横穴石室で全長5.5mを測ります。また、このほか、墳頂から緑泥片岩板石を用いた組合式石棺が確認され東宮山1号墳のものを江戸時代に移設したものです。また、墳丘に隣接して東宮山2号の箱式石棺も展示しています。

出土遺物は、内行花文鏡、漢鏡、三葉文環頭大刀、銅鏃、馬具、広帯二山式冠、耳環、青銅鈴、玉類、須恵器、土器類など240点を超える多くの副葬品が出土しています。築造年代は、6世紀中頃と推定。

bottom of page