top of page

津市

平田古墳群

塼槨式横口式石槨

三重県屈指の大群集墳である長谷川古墳群の北端から東に延びる低丘陵上に分布する一支群として、総数147基から成り東・西・中央・北の4支群に分かれる。現在、ピュアタウンの平田古墳歴史公園(30・31・74・75号墳)、ピュアタウン地区公園(3・4・5・6・36・37号墳)に現地保存され、安濃中央総合公園に12号墳が移設されています。

埋葬施設は、小石室、木棺直葬、土壙墓、塼槨式横口式石槨と多様な形式が見られ、木棺直葬から始まり竪穴系横口式石室を経て、再度木棺直葬へと戻る。そして、横穴式石室と小石室は円墳、木棺直葬は方墳と言うように墳形と埋葬方法に相関関係があります。

出土遺物は、鉄剣、鉄鏃、鉄製農工具、有孔砥石、玉類、須恵器が群中最古の35号墳から出土。また、14号墳からは、銀象嵌円筒太刀が出土する。築造年代は、5世紀後半~7世紀末と推定される。

鎌切古墳群

安濃川流域の有力者墓群

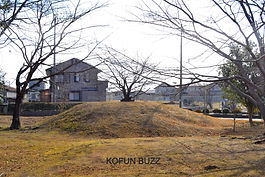

岩田川のおこしにある低い丘陵地に分布する5基からなる古墳群です。団地造成が行われ、1号墳のみが現存する。すぐ南側に神戸乃神社が位置します

1号墳は、全長50m、後円部径30m、高さ4.5m、前方部長19m、前方部幅13m、高さ2.8mの前方後円墳で安濃川流域では大型とされる。築造年代は、6世紀前半と推定。

3号墳は、全長37m、後円部径23m、高さ5m、前方部幅30m、高さ5mの前方後円墳で、現在は消滅している。発掘調査が行われ後円部に長さ6m、幅3.5m、深さ2mほどの墓壙に、木棺が納められていました。出土遺物は、鉄刀、刀子、鉄鏃、馬具、玉類、須恵器壺、円筒埴輪片などが出土。築造年代は、1号墳に後続する6世紀中頃とされる。因みに前方後円墳とされてきた2号墳は、弥生時代の台状墓と判明する。

周辺地域には、おこし古墳を含め安濃川流域で前方後円墳を築くことが出来る有力者が相次いで存在した地域と考えられる。

鳥居古墳

三重県総合博物館(MieMu)に移築

安濃川北岸の長岡・大谷丘陵の東端部、県庁の大駐車場の東南100mほどに位置した古墳で、かつては愛宕山古墳と呼ばれていました。発掘調査後に、三重県総合博物館(MieMu)のミュージアムフィールド里山ゾーンに移築復元されてます。

古墳の墳形、規模は不明ですが、横穴式石室と安置されていた刳抜式家形石棺が屋外展示されています。

出土遺物は、馬具、土師器、須恵器、山茶碗、押出仏、塼仏が出土する。中でも一光三尊仏は、唐招提寺や法隆寺宝��物の押出仏と大きさ形も同じで、菩薩像に関しても当麻寺奥院や知恩院のものと一致する。そして、塼仏は唐招提寺の押出吉祥天立像に酷似していると考えられている。押出仏や塼仏の制作年代は、7世紀末~8世紀と推定され、当初から古墳に納められたものではないが当地域の仏教文化の伝播を示すものとして貴重な存在と言える。古墳の築造年代は、7世紀前半と推定。

bottom of page