top of page

善通寺市

磨臼山古墳

美の工人

土器川の左岸、磨臼山から南西に延びた尾根上に築かれた古墳で、善通寺市を臨める立地にあります。有岡古墳群は、前方後円墳の野田院古墳、鶴が峰4号墳、王墓山古墳、丸山古墳と当古墳の5基と円墳の宮が尾古墳の計6基から構成されます。

墳丘は、墳丘長49.2m、後円部径42m、高さ3.5m、くびれ部幅10.8m、前方部長26.4m、幅10.8m、高さ1.75mの自然地形を利用した前方後円墳で、前方部を西に向けます。墳丘周辺からは葺石、埴輪が採取されてます。埋葬施設は、高松市の鷲ノ山産の角閃石安山岩を用いた刳抜式割竹形石棺が直葬される。石棺は、棺蓋が屋根形のような形状をし、棺身には、見惚れるほど美しい石枕が彫り出されています。また、石枕のちょうど耳の位置の左右には、勾玉の耳飾りが表現され、工人のセンスと巧みな技を見ることができます。この芸術的な石棺は、善通寺市民会館に展示してあるので是非足を運んで見学してもらいたい一品です。

築造年代は、4世紀後半と推定。有岡古墳群は、野田院古墳→磨臼山古墳→鶴が峰4号墳→丸山古墳→王墓山古墳→宮が尾古墳との順に築かれたと考えられます。

野田院古墳

積石塚で最高の景色を

大麻山の北西部、テラス状の平坦部に築かれた積石墳で、展望台が設置され、善通寺市の街や五岳山の山々、遠く瀬戸内海の島々、しまなみ海道まで天候の良好時には見渡すことができ、最高の景色を堪能することができます。中世には野田院という山岳仏教寺院があったといわれ、古墳名の由来にもなっている。

墳丘は、全長45.5m、後円部径21m、高さ2m、前方部長23.5m、最大幅0.8~6m、高さ1.6mの積石塚��前方後円墳で、北東方向に前方部を向けます。前方部は、くびれ部が細く撥型に開く古式の形状を呈する。古墳の周囲からは、朱色に塗装した弥生時代の様相をもつ多くの壷形土器が検出される。積み石は、平坦部に小型の石を重ねており、傾斜部に扁平で大き目な石材を用いている。傾斜部の石材は、滑落防止のために地山と逆向きに石材を立てる工法をとっています。現在は、全国でも屈指の美しい積石塚に復元整備されています。

埋葬施設は、後円部墳頂に2基の竪穴式石室を備えている。規模は、第一主体部が長さ5.15m、幅0.7~0.9m、高さ1mを測り、第二主体部が長さ5.7m、幅0.85~1m、高さ1mを測ります。

出土遺物は、鉄剣、玉類、土師器が出土。築造年代は、3世紀後半と推定されます。

王墓山古墳

四国初の石屋形

筆ノ山と大麻山に挟まれた独立小山塊上に築かれた古墳で、有岡古墳群に属します。 有岡古墳群は、前方後円墳の野田院古墳、鶴が峰4号墳、磨白山古墳、丸山古墳と当古墳の5基と円墳の宮が尾古墳の計6基から構成されます。善通寺・大野原線沿いを走ると筆ノ山を背景に優美な姿を現します。善通寺・大野原線沿いを走ると筆ノ山を背景に優美な姿を現します。

墳丘規模は、墳長46m、後円部径28m、高さ6m(推定)、前方部幅28m、高さ5m(推定)を測り、地山を整形して2段築成を成している。埋葬施設は、両袖式の横穴石室で全長7.5m、玄室長3m、幅1.8m、高さ2m以上、羨道長4.5m、幅0.75m、高さ1.5m以上を測り、竪穴式石室の名残りを残し、横穴石室に移行間もない時期のものと考えられます。玄室には、四国初の「石屋��形」安置している。「石屋形」の多くは九州地方、特に肥後に集中して分布しており、何らかの繋がりが考えられます。

出土遺物は、金銅製冠帽などの装身具、玉類、銀象嵌鉄刀、鉄刀、鉄鏃、弓金具、胡簶、鉄槍などの武器、鉄地金銅張鏡板轡、雲珠、馬鈴、杏葉、鐙、辻金具などの馬具、鉄斧、砥石、須恵器、土師器、円筒埴輪、形象埴輪が出土する。質量ともにたいへん豪華な遺物が副葬されており、これほどの副葬品は、県下では他に例がありません。築造年代は、6世紀前半と推定される。また。石屋形東の床面に屋形の壁石を砕いて棺台とした形跡や須恵器に時期差が見られることや副葬品が2次的に動かされた状態で確認されたことなどから追葬の可能性が考えられています。

宮が尾古墳1号・2号

殯(もがり)行われる

大麻山と我拝師山に南北を挟まれた谷部の南側低丘陵上に分布する古墳で、有岡古墳群に属します。

有岡古墳群は、前方後円墳の王墓山古墳、野田院古墳、鶴が峰4号墳、磨白山古墳、丸山古墳の5基と円墳の宮が尾古墳の計6基から構成されます。王墓山古墳から南に善通寺・大野原線を進むと、道沿いに古墳公園(1号墳・2号墳)として整備保存されています。

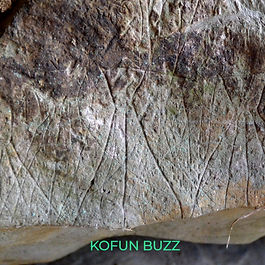

1号墳は、径20m、高さ4mの円墳で、全長9mの両袖式の横穴石室を主体部とします。玄室奥壁には、人物群、騎馬に乗る人物、船団などが描かれ、玄室西壁には裾を絞ったズボンを穿き、脇に刀を差した武人が描かれています。奥壁上部の線刻は、人物群や殯屋などが描かれており、殯(もがり)の儀式をモチーフとしたと考えられています。線刻壁画は、四国には香川県に集中しており、他でも九州や鳥取県などで見ることができますが大変に珍しいものです。なお、石室のレプリカが同敷地内に付設しているので合わせて見学することをお勧めします。

出土遺物は、耳環、刀子、須恵器高坏が出土。このほかに石室内部では、近世に博打場として利用されていた形跡があって、寛永通宝なども出土しています。築造年代は、7世紀初頭と推定される。

隣接する2号墳は、横穴式石室の基底部が露出した状態で保存されてます。当古墳にも羨道側壁の隙間を埋める小さな石材に梯子のような線刻が描かれていました。この線刻は、1号墳墳丘の盛土中から検出した線刻石材と一致することがわかり、両古墳が同時期に築造されたことがわかっています。

普段は、施錠され石室内を見学することができませんが、4月29日の「古墳の日」には石室内の一般公開が行われています。

大塚池古墳

沈む椀貸伝説

善通寺市吉原町、筆ノ山と我拝師山の麓にある大塚池の中に露出した石室が水面から顔を出しています。

もとは径25mほどの円墳でしたが、墳丘が流失し横穴石室の石材が露出していました。その後、周辺域の整備が進み池に沈んでしまいました。石室は、角礫凝灰岩を用いており、全長13m、玄室長6.2m、幅2.5m、高さ2.75m以上、羨道長6.6m、幅1.7m、高さ2mを測ります。築造年代は、6世紀末~7世紀初頭と推定される。

この古墳には「椀貸伝説」があり、昔の農家では膳椀が家族分しかない為、冠婚葬祭などの時に、前もって塚の前でお願いをしておくと必要な分だけ貸してくれます。そして、使用した後は、きれいに洗って戻しておかなければ二度と貸し出してくれないと言う伝説がありました。現在では、その伝説も叶えられることなく池に沈んでしまいました。ほかの地域にも同様な伝説がありますが、石室内に副葬されていた器が時期がたつにつれ次第に持ち出されて紛失することからモチーフとして伝説として残し、折角の人の好意を人間の不道徳な行いによって失われてしまう例えとしている。

青龍古墳

ひろい周庭帯巡る

我拝師山から平野部に低く派生した尾根先端に位置する古墳で、詳しい調査が行われるまで二重の濠を有する前方後円墳であると考えらてきました。北西丘陵上には、四国を代表する中世の山城「天霧城跡」があり、古墳は何らかの目的で人工的に大規模に改変された砦跡または何らかの宗教的施設であったのではないかと考えられ、大型の円墳と判明する。現在、鷺井神社となっており、東側墳丘が削平され社殿が建っています。

墳丘規模は径42mで、段築を備えており、高さが一段目3.5m、二段目3mを測ります。墳丘周囲には、18mほどの幅広い周庭帯が巡る。傾斜面に築かれた墳丘を巡っているため、地形が低い側はテラス状地形を成しています。周庭帯を有する円墳は、大変珍しく、四国では高野丸山古墳(高松市)や土成丸山古墳(阿波市)しか知られていない。

埋葬施設は、本殿再建の際に削られた墳丘断面から石材の一部の露出が確認されており、東西方位で2基存在する可能性が推測されます。

出土遺物は、円筒埴輪、壺形、囲形または家形埴輪、壺形土師器、須恵器が出土。築造年代は、5世紀後半と推定される。

bottom of page