top of page

高島市

鴨稲荷山古墳

継体天皇近親者の墳墓か

鴨川右岸、鴨川によって形成された沖積地に位置した前方後円墳です。墳丘は、失われており、県道改修工事に伴って発掘され、家形石棺が出土しています。石棺は覆い屋によって保護され、現地保存されている。「日本書紀」によると、応神天皇四世孫である彦主人王は近江国高島郡の三尾氏一族の振媛との間に男大迹王(継体天皇)を儲けたと言う記述から、地域的盟主墳である当古墳の被葬者は三尾氏の首長ではないかとする説が言われています。

墳丘規模は、全長60m(推定)ほどあったと考えられている。発掘された家型石棺は、二上産白色凝灰岩製で畿内から持ち運ばれています。

出土遺物は、棺内から双龍環頭大刀、鹿角装大刀、刀子、金銅製冠、沓、双魚佩、耳飾、内行花文鏡、玉類が出土。棺外から馬具、須恵器(壺・器台・高坏)など豪華で多くの副葬品が出土しています。築造年代は、6世紀前半~中頃と推定される。

田中古墳群

田中王塚古墳(安曇陵)

泰山寺野台地の東端部に位置する古墳群で、中央北側の田中王塚古墳を中心に陪墳4基と合わせて40基を超える円墳、方墳、円墳または帆立貝型前方後円墳で構成されます。盟主墳である田中王塚古墳は、継体天皇御父 彦主人王として安曇陵墓参考地として治定されています。通称「牛塚」とも言われる。

王塚古墳は、全長76m、後円部径58m、高さ10m、前方部長12m、幅18.2m、高さ2.5m~3.7mの帆立貝型古墳または円墳で、2段築成、埴輪、葺石を備えます。埋葬施設は、粘土槨または木棺直葬と考えられています。築造��年代は、5世紀後半と推定される。

田中36号墳は、径24m、高さ4mの円墳で埴輪を備えていました。埋葬施設は、全長7.9mの横穴式石室で九州に多く見られる石屋形の形式をしています。出土遺物は、鉄鏃、刀子、鉄製環状鏡板轡、鉄地金銅装鐘形鏡板轡、紡錘車、耳環、ガラス玉、土玉、須恵器が出土。築造年代は、6世紀後葉と推定される。

白髭神社古墳群

大鳥居で大盛況

高島市鵜川、国道161号線沿いの白髭神社に分布する古墳群で、現存4基の円墳から成ります。SNS映えを狙った湖上に浮かぶ大鳥居で近頃大盛況を呈している。

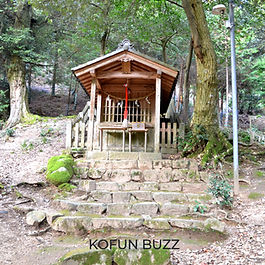

1号墳は、岩戸社となっており露出した横穴石室を覆うように社が建っています。2号墳~4号墳は、ほぼ墳丘は流失しており、わかりにくいのが現状です。

「白鬚神社」の名称については諸説伝わり、新羅系渡来人が祖神を祀ったものとする説で、新羅(シラギ)が訛って「白鬚」になったという説。その一方で、社名の白鬚(はくしゅ)は、百済(ひやくさい)の事で、百済系渡来神を祀った神社とする説もあります。古くは渡来系の神を祀った神社であったと考えらる。

bottom of page