top of page

和歌山市

前山B支群

岩橋千塚古墳群

岩橋千塚古墳群は、和歌山県の北部端を西流する紀ノ川南岸、岩橋丘陵の前山地区を中心に東西約3km、南北約2.5kmの範囲に花山・大谷山・大日山・寺内・井辺・井辺前山地区に約850基が群集しています。前方後円墳27基、方墳4基、形状不明12基、ほか円墳から成り、古代豪族紀氏の群集墳と想定され、国内最大規模を誇ります。中でも前山・大日山地区は、紀伊風土記の丘として整備保存され、博物館が併設する。

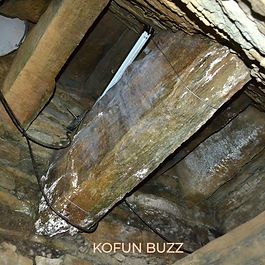

古墳群で特徴的なのは、埋葬施設に結晶片岩の石室石材を使用し、石梁や石棚を備えた岩橋型横穴式石室です。古墳群築造時期は6世紀代が中心で、4世紀末~7世紀後半と長きに渡ります。

前山B支群は、風土記の丘で東にA支群、西に大日山支群とに挟まれた位置に分布し、前方後円墳6基、円墳284基の計290基を数え、岩橋千塚古墳群の中で最大となる。西から東の丘陵上に前方後円墳の将軍塚、知事塚、郡長塚が連なります。

将軍塚古墳(前山B53号墳)は、墳丘長42.5mの前方後円墳で、前方部と後円部に岩橋型横穴石室を主体部とする。後円部石室は、石室全長6.4m、玄室長3.3m、幅2.2m、高さ4.3mを測り、石棚1枚、石梁1本を渡し、屍床の板石と考えられるものが残存する。前方部石室は、石棚を備え、玄室長2.4m、幅1.9m、高さ2.7mを測ります。出土遺物は、後円部石室から銀環、玉類、須恵器、土師器が出土。前方部石室から馬具、ガラス製小玉、須恵器が出土。築造年代は、6世紀中葉と推定される。

知事塚古墳(前山57号墳)は、墳丘長34.5mの前方後円墳で、北側に造出を持つと考えられる。主体部は、前方部に竪穴式石室、後円部に横穴式石室を備える。出土遺物は、円筒埴輪、須恵器が出土。築造年代は、6世紀中葉と推定される。

郡長塚古墳(前山B112号墳)は、墳丘長30.5m、後円部径22m、高さ5m、前方部幅16mの帆立貝式古墳とされる。主体部は、全長7.6m、玄室長2.7m、幅2m、高さ3.3mの岩橋型横穴石室を備え、石棚1枚、石梁1本が懸架される。出土遺物は、鉸具、須恵器台、土師器台付壺が出土。築造年代は、6世紀中葉と推定される。

大日山・大谷山支群

岩橋千塚古墳群

岩橋千塚古墳群は、和歌山県の北部端を西流する紀ノ川南岸、岩橋丘陵の前山地区を中心に東西約3km、南北約2.5kmの範囲に花山・大谷山・大日山・寺内・井辺・井辺前山地区に約850基が群集しています。前方後円墳27基、方墳4基、形状不明12基、ほか円墳から成り、古代豪族紀氏の群集墳と想定され、国内最大規模を誇ります。中でも前山・大日山地区は、紀伊風土記の丘として整備保存され、博物館が併設する。

古墳群で特徴的なのは、埋葬施設に結晶片岩の石室石材を使用し、石梁や石棚を備えた岩橋型横穴式石室です。古墳群築造時期は6世紀代が中心で、4世紀末~7世紀後半と長きに渡ります。

大日山支群は、風土記の丘の中でも西側に分布しおり、前方後円墳である大日山35号墳を大日山山頂に位置し、東西北方向の尾根上に円墳が連なる。前方後円墳2基。円墳51基の計53基から構成される。(2008年度確認数)群中でも大変眺望の良好な所となります。

大日山35号墳は墳長86mで、左右くびれ部に造出を備え、円筒埴輪列、人物や動物、器財、家など多くの形象埴輪が並べられていたことがわかってます。埋葬施設は、西に開口する岩橋型横穴石室で、石棚を1ヵ所に2枚、石梁1本を渡す。出土遺物は、玉類、武器、馬具、農耕具、須恵器など多くの豪華なものが出土しています。築造年代は、天王塚より先行する6世紀の前半に推定される。

大谷山支群は、大日山からさらに北側の大谷山山頂に前方後円墳である大谷山22号墳を主墳とした前方後円墳6基、円墳17基の計23基で構成されます。

大谷山22号墳は、墳丘長68mの前方後円墳で大日山35号墳とほぼ同規格を成している。墳丘には、円筒埴輪列、形象埴輪の存在も確認され、くびれ部には造出状の区画が認められる。埋葬施設は、南に開口する岩橋型横穴石室で、右片袖傾向を持つ玄門となっている。出土遺物は、馬具、須恵器が出土。築造年代は、6世紀前半と推定される。

大谷古墳

国内3例、馬冑出土

紀ノ川の北岸、和泉山脈より張り出した支脈の背見山丘陵尾根先端に位置する前方後円墳で、南に和歌山平野の眺望が開けます。

墳丘規模は全長67mを測り、円筒埴輪列が認められる。埋葬施設は、後円部の中央に墓壙4.15m、最大幅2.5m、深さ0.5~0.7mの墓壙を掘り、組合式石棺を安置していました。家型石棺と長持型石棺の両方の要素を併せ持つ石棺で、九州阿蘇産の安山岩質凝灰岩が使用される。棺蓋は、2枚の石材からなる四柱屋根型で、貫通孔を有する縄掛け突起を各2個ずつ計8個付きます。

出土遺物は、国内で当古墳を含めて埼玉県の将軍山古墳、福岡県の船原古墳の3例のみ出土とされる馬冑などの馬具をはじめ、鏡、装身具、武器類、農工具が出土し、中国、朝鮮半島系の色彩が色濃い出土となっている。築造年代は、5世紀末と推定される。

天王塚・前山A支群

岩橋千塚古墳群

岩橋千塚古墳群は、和歌山県の北部端を西流する紀ノ川南岸、岩橋丘陵の前山地区を中心に東西約3km、南北約2.5kmの範囲に花山・大谷山・大日山・寺内・井辺・井辺前山地区に約850基が群集しています。前方後円墳27基、方墳4基、形状不明12基、ほか円墳から成り、古代豪族紀氏の群集墳と想定され、国内最大規模を誇ります。中でも前山・大日山地区は、紀伊風土記の丘として整備保存され、博物館が併設する。

古墳群で特徴的なのは、埋葬施設に結晶片岩の石室石材を使用し、石梁や石棚を備えた古墳群築造時期は6世紀代が中心で、4世紀末~7世紀後半と長きに渡ります。

前山A支群は、風土記の丘の中で東側に分布し、ほとんどの方が訪れてはじめに目にす�る支群となる。前方後円墳3基、方墳3基、円墳132基の計152基(2008年度確認数)から構成され、円墳を中心に、岩橋型横穴石室を主体部にする群集墳を堪能することが出来ます。

天王塚古墳は、A支群から東に尾根伝いに行った天王山山頂に築かれた前方後円墳で、県下最大級となります。墳丘規模は、墳丘長88m、後円部径48m、高さ6mを測ります。埋葬施設は、石棚1ヵ所2枚、石梁8本を渡した岩橋型横穴式石室を備える。全長11.3m、玄室長4.2m、幅2.9m、高さ5.9mを測る石室は、熊本県の大野窟古墳に次いで全国で2番目の天井高を誇ります。出土遺物は、人骨片、玉類、馬具、鉄刀、鉄鏃、小札、須恵器、土師器、漆製品などが出土。築造年代は、6世紀中葉と推定される。

bottom of page