top of page

行田市

八幡山古墳

「関東の石舞台」

若小玉古墳群の南端部に位置する円墳で、現在は墳丘が流失し横穴式石室露出状態となる。「関東の石舞台」とも言われ、 石室内の公開は土曜日・日曜日・祝日〔年末年始を除く〕のみ行われてます。

墳丘規模は、径65.7m、高さ9.5mの大型円墳となる。主体部は、南に開口する横穴式石室で、前室、中室、後室の3室に分かれ全長16.7mの長大な石室である。秩��父産の緑泥片岩と安山岩を使用し、六角形の切石を積み上げた石室は誰もが言葉を失うほどの美的センスを感じさせられます。

出土遺物は、木棺片、棺金具、銅鋺、大刀、鉄鏃、須恵器壺などが出土。築造年代は7世紀中葉と推定され、被葬者は武蔵国造に任命された物部連兄麻呂とする説が有力とされる。

稲荷山古墳(埼玉古墳群)

世紀の大発剣

埼玉古墳群の北側に位置する前方後円墳で、一番最初に築造された古墳です。そして、世紀の大発見の金錯銘鉄剣が出土しています。

墳丘規模は、墳丘長120m、後円部径62.6m、高さ10.4m、前方部幅82.4m、高さ9.4mを測ります。2段築成、西側の中提とくびれ部に造出が付設され、二重の周溝が巡ります。主体部は、後円部墳頂に2基の礫槨が確認されている。

第1主体部からは、副葬品として115文字が刻まれた長さ73.5cmの金錯銘鉄剣が出土する。この他、画文帯神獣鏡、装身具、武器、武具、馬具、工具など多くの出土品を要する。第二主体部からは、鉄刀、挂甲小札、辻金具、鉄鏃、鉄鎌、刀子が出土。墳丘、中提、周溝から円筒埴輪、朝顔形埴輪、形象埴輪片が見つかってます。築造年代は、5世紀後半と推定される。

将軍山古墳(埼玉古墳群)

古墳内部が展示室

埼玉古墳群の北東側に位置する前方後円墳で、墳丘内部が将軍山古墳展示館になっています。(実物大の横穴式石室の一部と埋葬時の様子を復原)

墳丘規模は、墳丘長90m、後円部径38.8m、高さ8.4m、前方部幅63.6m、高さ9.4mを測り、二重の周溝が巡っていました。そして、外側周溝西側に造出が設けられている。富津市の稲荷山古墳と相似形と考えられています。主体部は、後円部側に東に開口する房州産石材使用の右袖式横穴石室と前方部側に木棺直葬が確認されてます。稲荷山古墳との墳形類似、房州産石室石材の使用から、内裏塚古墳群を中止とした須恵国との深い関係が推測されます。

出土遺物は、倭製乳文鏡、環頭大刀などの武器、挂甲小札などの武具、馬冑などの馬具、装身具、須恵器��、銅椀など多くの豪華な副葬品が出土している。中提上や外側周溝南のブリッジ周辺からは、円筒埴輪、形象埴輪が集中して確認される。築造年代は、6世紀末と推定される。

二子山古墳(埼玉古墳群)

県下最大規模を誇る

埼玉古墳群のほぼ中央部に位置する前方後円墳で、周溝に水を湛え(現在は空堀)貫禄ある姿を見せています。

墳丘規模は、墳丘長132.2m、後円部径67m、高さ11.7m、前方部幅83.2m、高さ13.7mを測り、武蔵国最大規模を誇ります。二重の周溝を巡らせ、墳丘西側と中提西側に造出を備えます。中堤の造出については、他では、なかなか類例を見ない存在です。また、墳丘外の大規模な祭祀場という意味では、福岡県八女市の岩戸山古墳に付設した「別区」に類例を見い出せると考えられる。

出土遺物は、周溝、墳丘造出から円筒埴輪、朝顔形埴輪、人物、蓋、盾、靭、馬、鳥などの形象埴輪、須恵器が出土。当古墳に樹立された円筒埴輪の数は、おおよそ5000本を数えます。築造年代は、6世紀前半される。

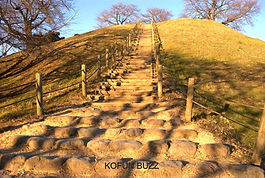

丸墓山古墳(埼玉古墳群)

石田三成、陣を構える

埼玉古墳群の中でも一際目立つ大型の円墳で、墳丘の高さから異彩を放ってます。小田原征伐に先立って、忍城攻略の際に石田三成が、ここで陣を取り水攻めをしました。墳頂から北西に忍城三階櫓を眺めることができます。

墳丘規模は、径105.0m、高さ17.2mを測り、全国屈指の規模を誇る円墳です。墳丘は3段築成、群中で唯一の葺石を備え、周溝が巡ります。そして、丸墓山から南に走る道は、忍城の水攻めを行った際の「石田堤」の名残を見ることが出来ます。

出土遺物は、円筒埴輪、朝顔形埴輪、人物、盾、大刀、靭、馬などの形象埴輪、須恵器、土師器が出土。築造年代は、6世紀前半と推定される。

瓦塚古墳(埼玉古墳群)

中提上に埴輪祭祀

埼玉県立さきたま史跡の博物館前にある中型の前方後円墳で、瓦職人が付近に居住していたことから「瓦塚」と言われている。

墳丘規模は、墳丘長73.4m、後円部径36.2m、高さ4.8m、前方部幅45m、高さ4.6mを測ります。西側に造出を備え、台形状の二重周溝が巡っていました。そして、周溝には幅2mのブリッジが確認されています。造出周辺の周溝では、須恵器片が多く出土し、祭祀行為が想定されます。また、中提上からも大量の形象埴輪が出土しており、埴輪を用いた祭祀の場が再現されていたと考えられます。

出土遺物は、円筒埴輪、盾、武人、弾琴男子、女子像、家、鷹、犬、水鳥などの形象埴輪が出土。築造年代は、6世紀中葉と推定される。

中の山古墳(埼玉古墳群)

埴輪へのこだわり

さきたま古墳公園の南側にある前方後円墳で、かつて石棺らしきものが確認されていることから「からうと山」とも言われます。

墳丘規模は、墳丘長79m、後円部径38m、高さ4.9m、前方部幅44m、高さ5.2mを測り、二重の周溝が巡っていました。そして、特質すべきは内側周溝から須恵質埴輪壺、須恵質円筒埴輪片が大量に出土している。もともと墳丘を囲ったり、中堤上に樹立していたと考えられます。埼玉古墳群では、いずれも埴輪を備え、埴輪消滅後になってからも埴輪祭祀への固執、被葬者のこだわりが伝わる古墳と言えます。そう言った意味から出土した須恵質の埴輪は、日本のラスト埴輪と言えるかもしれません。築造年代は、6世紀末と推定。

虚空蔵山古墳

小見古墳群に属す

早川の右岸、加須低地に島状に残された台地や自然堤防上に分布する小見古墳群属します。前方後円墳の真観寺古墳を中心に天神山古墳、観音山古墳とで古墳群を形成する。

墳丘規模は推定全長50mを測ります。現状は、東西26m、南北19m、高さ3m改変され、前方部の一部が残る。墳頂に名前の由来となる虚空蔵菩薩が祀られています。埋葬施設は、破壊され不明だが、当古墳のものとされる緑泥片岩天井石が真観寺境内に移設されている事と墳頂の虚空蔵菩薩への渡り石も緑泥片岩が使用されていることから横穴式石室の可能性が指摘されている。

周溝内からは、円筒埴輪や大きな乳房を持つ笑い顔の女性埴輪などが出土しています。築造年代は、6世紀末と推定される。

地蔵塚古墳

人物、馬、水鳥、家の線刻

「関東の石舞台」とも言われる八幡山古墳と同じ若小玉古墳群に属する装飾古墳です。普段は、保存のため石室内の見学はできません。

墳丘は、一辺28m、高さ4.5mの方墳で、1mほどの周溝が巡っていました。埋葬施設は、玄室長4.1m、中央部幅3.6m、奥壁幅1.8m、高さ2.4mの両袖式横穴石室で、南北に主軸をとり、胴張りの平面プランとなります。奥壁、天井石は緑泥片岩の1枚岩、側壁は角閃石安山岩の切石を用い、棺面はローム土を固めた上に安山岩バラスを敷き詰める。そして、側壁には人物7人、馬、家、水鳥などの線刻が描かれ、埼玉で唯一の存在となる。線刻は、一度に描かれたものではなく、追葬�の度に何度かわたって追刻されていると考えられています。

出土遺物は、鉄鏃、須恵器片が出土。築造年代は、7世紀中葉~後半と推定される。

小見真観寺古墳

石室X2

早川の右岸、加須低�地に島状に残された台地や自然堤防上に分布する小見古墳群属します。虚空蔵山古や観音山古墳で古墳群を形成し、当古墳は中心的な存在となっている。

墳丘規模は、全長102m、後円部径55m、高さ8m、前方部幅48m、高さ7mを測ります。

埋葬施設は、後円部に第一主体部の横穴式石室、くびれ部に第二主体部の箱式石棺が側壁が外れ露出している。第一主体部の横穴式石室は、巨大な緑泥片岩を用いた三室構造となり、全長5.42m、前室長2.41m、幅2.24m、高さ2.33m・玄室長2.62m、幅2.33m、高さ2.02mを測ります。玄室床面の奥壁と並行して四本の溝が掘り込まれ、ここに箱式石棺を想定することが出来ます。第二主体部の箱式石棺は、もともと「横口式石槨」や特異な「横穴式石室」と考えられていましたが、直上の墳丘に開口部同様の緑泥片岩の石材があり、こちらが現在の開口部分を塞いでいたと推定される。

出土遺物は、第二主体部から金環、刀子、大刀、鉄鏃、甲冑、銅鋺、人骨片などが出土。築造年代は、6世紀末~7世紀初と推定。

bottom of page