top of page

坂出市

沙弥島千人塚遺跡

遺跡の宝庫

沙弥島は、かつて瀬戸内海に浮かぶ島で、縄文時代から古墳時代まで長きにわたって営まれた複合遺跡群となっています。現在は、埋め立てられ陸続きになっており、瀬戸大橋を眺めることができる瀬戸大橋記念公園としても整備されています。

遺跡群の中で代表的なのは、縄文時代前期末頃から古墳時代のナカンダ浜遺跡です。縄文時代では、4500年の間、周辺域の島々の中心的な役割を担う村が存在していたと考えられます。弥生時代後期か�ら古墳時代後期にかけては、製塩遺跡として知られ、多くの製塩土器が出土しています。また、県下でもあまり類例のない古墳時代のドーム状を呈した製塩炉と敷石によって作られた炉の2基が確認されています。

島の北西丘陵端では、弥生時代後期の長崎鼻石棺が確認されています。石棺石材は、側壁に花崗岩、蓋石に板状安山岩を用いています。出土遺物は、棺内から銅鏃が出土。棺外からは、弥生時代後期の土器片が出土しています。

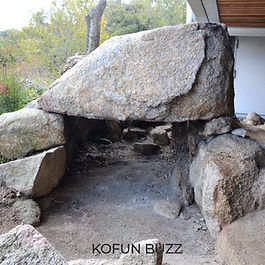

吉野山には、方墳の千人塚を中心に、組合石棺、竪穴小石室、横穴石室を有する墳墓群が分布しています。坂出市万葉会館では、沙弥3号墳の横穴式石室が屋外展示されています。

ナカンダ浜を見下ろす西丘陵上には、白石古墳が位置しています。横穴式石室が露出しており、天井石が崩落して状態がよくありません。築造年代は、6世紀末~7世紀初と推定される。

ハカリゴーロ古墳

ハカリの積石

金山の東側、綾北平野を見下ろす丘陵上に築かれた前方後円墳です。変わった古墳名の由来は、大きな岩が堆積したところをゴーロと呼び、墳丘がハカリに載せられた積石に見えたことから付けられたとされます。

墳丘規模は、全長45m、後円部径25.7m、高さ1m、くびれ部幅7m、前方部長19.3m、幅11m、高さ0.5mを測り、安産岩を積み上げて構築される。埋葬施設は、後円部墳頂に竪穴式石室(第一主体部)と後円部裾に小型の竪穴式石室(第二主体部)が確認されている。第一主体部は、長さ3.7m、高さ1m、幅0.7~0.9mを測ります。石室石材は、花崗岩と安山岩を用いており、天井石にはヘビ貝が付着していることから付近の海岸から運ばれたと考えられています。

出土遺物は、第1主体から内行花文鏡、鉄鏃が出土。築造年代は、4世紀代と推定される。

醍醐古墳群

十数基の方墳群

綾川の左岸、醍醐山地から派生する舌状台地の南東斜面、東西約150m・南北約50mの範囲に分布する20基ほどの古墳群です。8つの小支群に分かれ、斜面上段には比較的に小さな石室のみが築かれています。

20基のうち14基が調査され、墳丘が残っているものは全て方墳で、.周溝が巡っています。埋葬施設は、横穴式石室で、両袖式、片袖式、無袖式の形態が存在する。そして、11号墳を除いて単葬墓と考えられる。

出土遺物は、金環、銀環、鉄鏃、鉋、刀子などの鉄製品、高杯、平瓶、提瓶、𤭯、器台、壺などの須恵器が出土している。築造年代は、出土した須恵器などから時代差がないことから、7世紀前半と推定される。

bottom of page