top of page

柴田町

寺後1号墳

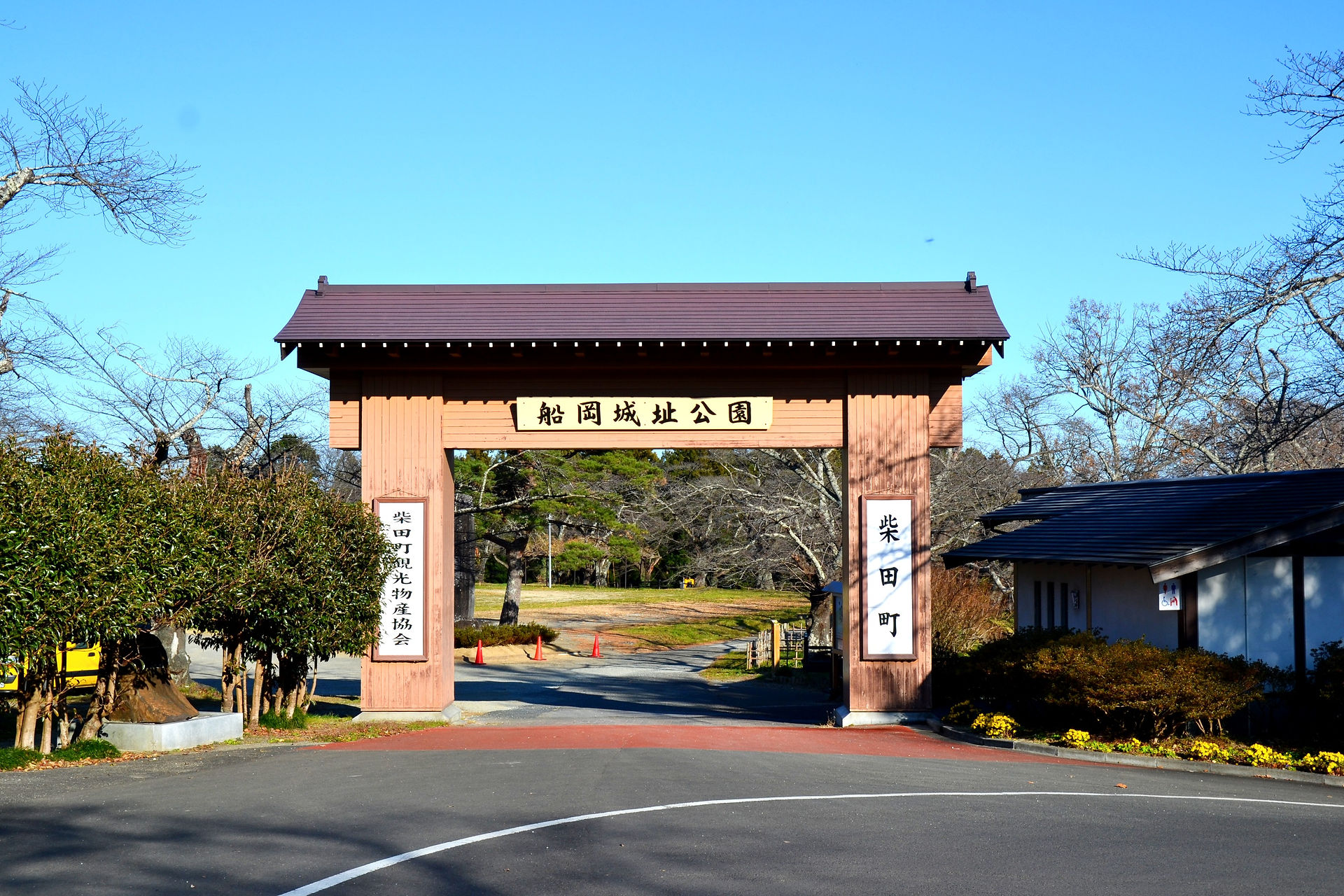

船岡城址公園に移設

上野山丘陵の南斜面に分布する上野山古墳群に属し、寺後地区山麓から丘陵中腹にかけて形成された一支群が寺後古墳群となります。さらに、A群43基とB群7基に分かれ計50基が小丘陵上に分布します。

古墳群は、大きなもので直径7-8m、高さ1mほどの円墳で、ほとんどが径5m、高さ50cmほどの小円墳です。最大規模の1号墳で、長径9m、短径8.5m、高さ1.62mを測ります。主体部は、全長3.7mの両袖式横穴石室で、胴張りの平面プランに床面に敷石が施されていました。現在、石室の基底部が船岡城址公園に移設展示されている。出土遺物は、刀子、鉄鏃、土師器碗、短頸壺が出土。築造年代は、7世紀後半から8世紀初と推定される。

森合横穴墓群

8世紀代の横穴墓

上ノ山から派生する尾根が枝分かれした丘陵間、森合地区に分布する横穴墓群です。船迫住宅地団地に囲まれ、南西に熊野神社が位置する。住宅団地の造成に伴って東端部の15基が発掘調査されました。ほか周辺丘陵には、100基ほどの横穴墓が開口し、県南地域最大規模の横穴墓となる。現在、ある程度状態がよく見学できたのは数が少なっております。

玄室の平面プランは、一般的に不正形な方形を成し、玄室四隅や壁の立ち上がりが丸みを帯び、幅の狭い前壁、簡素な玄門部、羨道部も短く末期的様相を呈する。

出土遺物は、1号墳・13号墳で土師器、須恵器が出土。築造年代は、8世紀~9世紀代と推定される。

なお、掲載している写真画像は、発掘調査外の横穴墓群となってますので、掲�載データーとは異なります。

bottom of page